도시는 사람들이 모여 살기 위해 만들어진 것임에도 불구하고, 이를 위한 정책이나 도시계획에 '삶'에 대한 이야기는 턱 없이 부족하다. 도시를 건물이나 도로의 집합체가 아닌 '삶을 위한 공간'으로 보면 어떨까. 나아가 도시계획의 방향이 개발과 성장이 아닌 '성숙'임을 이야기하고 제안한다면? 풀씨행동연구소는 시대 읽기 없이 하드웨어에 집중한 도시계획을 뒤로 하고, 도시의 방향성에 대해 다채로운 논의를 하고자 지난 5월부터 '삶을 위한 도시' 포럼을 진행해 왔다.

풀씨행동연구소는 안전과 보건, 환경 영역에서 대안을 실험하는 시민 활동 '풀씨'를 지원하며 그들의 활동이 도시에 대한 이야기로 수렴된다고 봤다. 이윤주 캠페이너는 "(풀씨들의 활동이) 조금 더 조직된 사회적 목소리로 연결됐으면 좋겠다는 고민 끝에 대화의 장을 마련하고자 포럼을 기획하게 됐다"며 포럼의 취지를 밝혔다. 풀씨를 비롯해 변화를 바라는 이들의 실험과 시도는 적극적으로 일어나고 있지만, 그럼에도 정책은 요지부동이다. 이에 이 캠페이너는 '녹서(green paper)'를 제안한다. 녹서는 중요한 정책을 수립하기 전에 그에 대한 사회적 대화를 나누기 위해 발간하는 것으로, 질문집의 성격을 띠고 있다. 그는 "이번 세션에서 녹서 초안을 공유하며 도시에 던지는 사회적 질문과 대화에 대해 더 많이 이야기 나눌 수 있었으면 한다"라고 그 의미를 전했다.

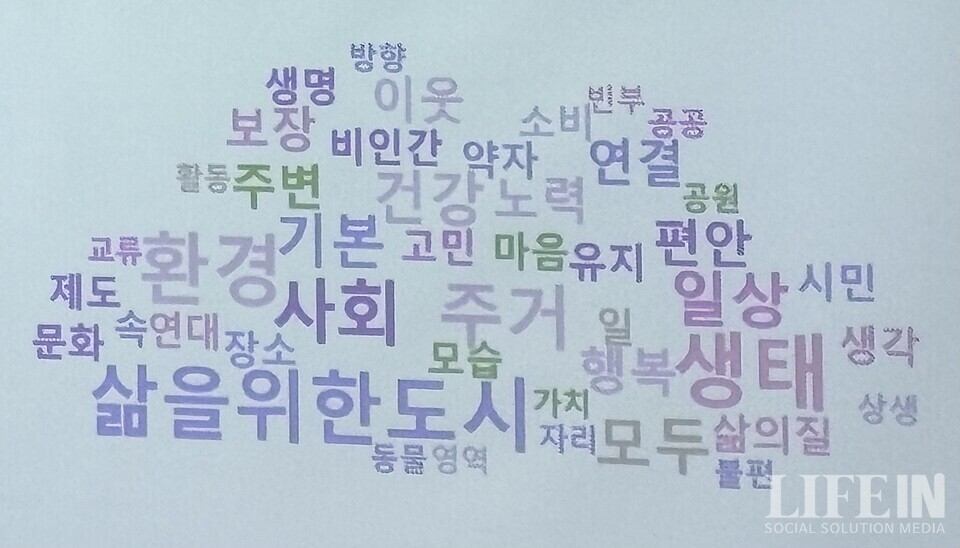

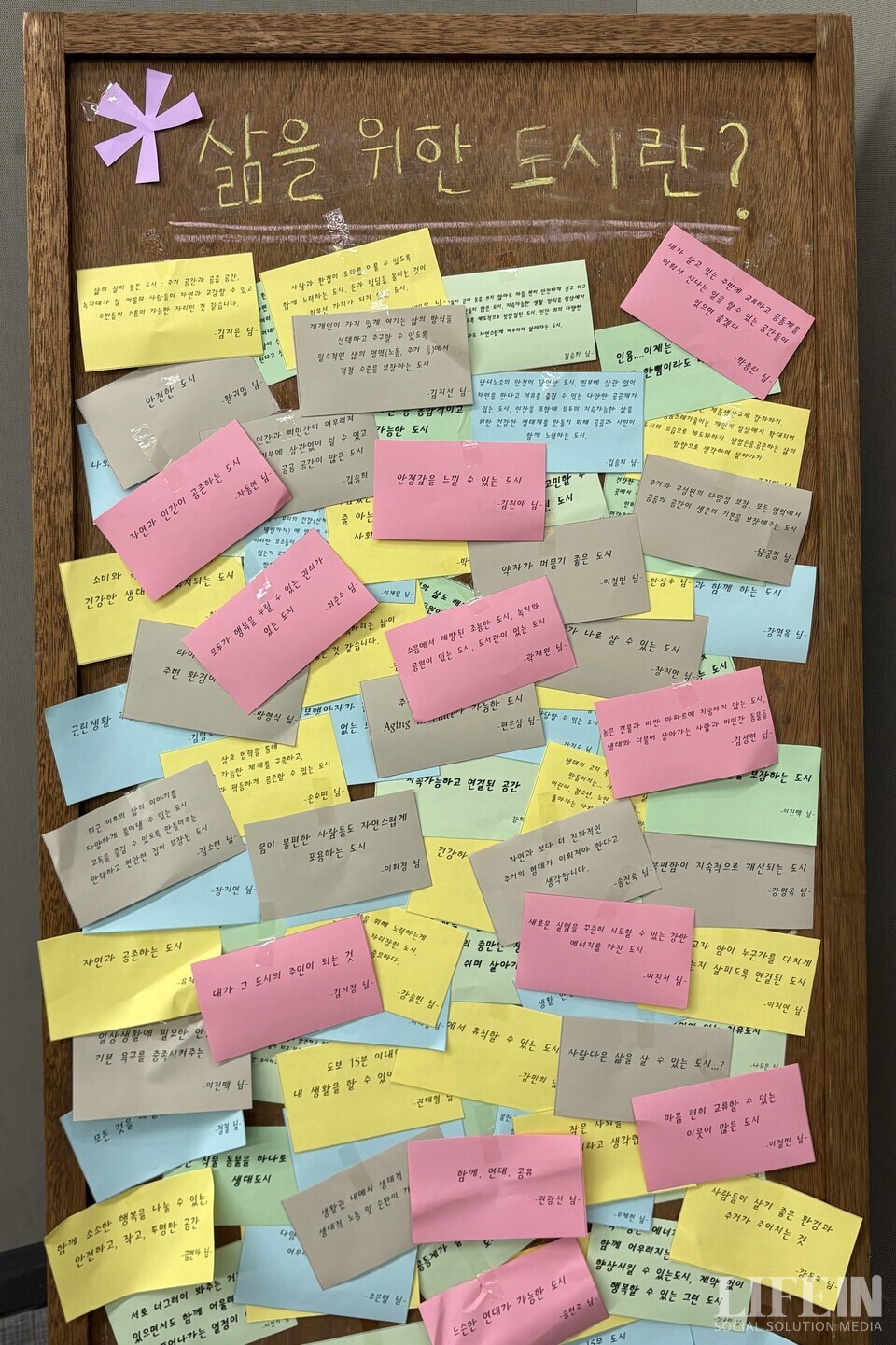

'삶을 위한 도시' 포럼은 지난 5월부터 ▲생태 ▲교통 ▲소비와 폐기 ▲주거 ▲생활을 주제로 대화했다. 포럼은 비슷하면서도 서로 다른 시각을 가진 사람들과 일상의 언어로 폭넓게 대화하고자 했으며, 무엇보다 삶을 중심에 두면서도 도시의 물리적 공간을 연결해 고민해 왔다고 한다. 다섯 번의 포럼을 바탕으로 삶을 위한 도시가 되기 위해 나눠야 할 공통의 질문을 △포용과 다양성 △안정성 △돌봄과 공존 △공공성 △지역성 △책임과 협력 6가지 키워드와 핵심 질문으로 정리했으며, 지난 12일 연세대학교 백암누리 일대에서 열린 '제6회 숲과나눔 환경학술포럼'에서 이에 대한 전문가 및 풀씨들의 제언을 듣는 시간을 가졌다. '삶을 위한 도시, 더 나은 상상'은 환경학술포럼의 기획세션으로 마련됐다.

소준철 사회학자는 앙리 르페브르의 말을 빌려 공간을 "물리적 실체이자 사회적 관계를 만들어 내는 산물"이라고 설명했다. 이때 공간은 대립항을 만드는 게 아닌 어떻게 '연결'될 것인가에 중점을 둬야 한다고 짚으며 "연결지점에서 사람들의 일상생활이 어떻게 재구성되는지 계속 질문을 던질 수 있기 때문이다"라고 부연했다.

아울러 그는 "녹서는 사람들이 연결되는 방식 또는 일상생활이 어떻게 만들어지는가에 대해 성찰할 수 있는 것"이라며 녹서를 쓰기 위해 '숙의 과정'을 견뎌내자고 제안했다. 도시계획과 정책제안에 있어 숙의는 가치 간의 균형을 맞추고 실행 가능한 방안을 발굴할 수 있으며, 이때 진정한 '삶을 위한 도시'를 만들어 나갈 수 있기 때문이다. 그는 "도시 안에서 도시민들이 주체가 되어 다른 대상과 연결 지을 때 해결책이 모색될 수 있으며, 지속가능한 도시가 만들어질 것이다"라고 첨언했다.

이어 서선영 소소도시 대표는 도시계획 관점에서 소준철 사회학자의 '숙의 과정'에 공감을 표했다. 그는 해외 선진국의 도시계획 이론이나 설계를 우리나라에 적용하기엔 주체가 다르다며 "우리의 수준에 맞는 지역화가 필요하다"고 이야기했다. 지역성과 관련해 고민하다 보면 결국 참여 체계가 필요할 수밖에 없으며, 그 방법으로 '시민 참여'나 '숙의 과정'이 필요하다는 게 그의 주장이다.

그는 한국의 참여형 도시계획을 예로 들며 "여론 형성이나 정치인 및 정책 홍보일 뿐, 중요한 의사결정에 시민의 참여가 없었다. 있더라도 짧은 시간 내에 의견을 받는 정도가 다였다"며 행정 관료의 집행 과정에서 주민들의 숙의 과정 시간이 부족하다는 점을 지적했다. 서 대표는 "각자도생이 만연한 한국 사회에서 삶을 위한 도시가 가능할까 하는 회의감도 들지만 포럼을 시작으로 달라질 수 있지 않을까 하는 희망을 가져본다"라며 소회를 밝혔다.

한편, 생태계획 관점에서는 한국 사회의 굳어진 지배체제에서 주민 의견 수렴은 실질적으로 반영되기 어려우며, '삶'이 들어설 여지가 없다고 본다. 최진우 가로수를아끼는사람들 대표는 "그럼에도 삶을 위한 도시 담론과 목표를 반영하기 위해 다양한 시도와 연구가 필요하다"라며 "잠재력을 갖춘 지역 사례를 발굴해 작은 계획부터 실천해야 한다"라고 조언했다. 계획을 수립하는 것도 중요하지만, 무엇보다 정치인이 정책추진 의지를 다질 수 있도록 하는 시민행동이 관건이라고 짚었다.

아울러 "공공성을 위한 사업이 때론 자연을 과도하게 착취하는 양상으로 보인다" 지적하며 공공의 가치를 충분히 인식할 수 있는 평가가 필요하다고 말했다. 도시는 사람에게만 해당되지 않기 때문에 야생에 대한 인간의 배타적 태도나 인간과 자연 관계의 회복 방법 등이 중요한 과제로 대두되고 있다. 이에 최 대표는 "인간의 이익과 통제 관점이 아닌 자연과 야생의 행위주체성과 활력을 고려해 시공간적 타협을 마련해야 한다"라고 제언했다.

그렇다면 논의를 종합해 이를 제도화하는 한국 사회의 민주주의 의사결정 시스템(국회)은 제대로 작동하고 있을까? 장혜영 전 국회의원은 이에 오작동 또는 작동 불능 상태에 가깝다고 답하며 한국 정치의 문제의식에 대해 공유했다. 그는 '의제 무덤'으로 전락한 국회를 두고 "이런 의사결정 기능을 어떻게 되살릴 것인가 묻는다면, 우리 일상에 있어 좀 더 훌륭한 정치적 대화의 장이 많이 열려야 한다"라고 말했다. 도리어 참가자들에게 "우리가 알고 있는 도시 공간 중에 좋은 정치적 대화를 나눌 수 있는 공간은 어디인가"에 대한 질문을 던지며 상상의 여지를 남겼다.

다양한 환경 캠페인을 진행하며 버려지는 소형 가전을 수리하는 등 일상생활 기술을 안내하는 밍키 수리상점 곰손 공동지기는 "숙의 과정을 견디는 일은 왜 항상 시민의 몫으로 떠넘겨지는가. 가끔 이런 사회적 분위기가 못마땅하기도 하다"며 속마음을 표했다. 그는 정부나 기업 또한 시민의 한 사람으로 보며 "(정부와 기업과 함께) 앞으로 잘 작동하지 않는 제도에 대해 고민하는 장이 마련되면 좋겠다"라고 이야기했다.

아울러 환경활동가들이 실천하는 5R 실천법(▲Refuse 필요 없는 물건 거절하기 ▲Reduce 쓰레기양을 줄이기 위한 노력 ▲Reuse 재사용 ▲Recycle 재활용 ▲Rot 분해(썩는 제품: 생분해)하기)을 공유하며 기업에서 함께 실천했으면 하는 소망을 비쳤다. 그는 작은 단위에서 단계별로 고민을 확장해 나가는 상상을 제안하며 "스스로의 회복력으로 자연스럽게 치유될 수 있는 자생력을 가진, 그 어떠한 대안이 필요 없는 도시에서 우리가 살면 좋지 않을까"라며 토론을 마무리했다.