IMF 이후 신협은 스스로의 정체성을 다시 묻는 시간을 거쳤다. 은행과 다른 길을 걸어야 하지만, 제도와 규제의 틀 안에서 흔들리던 시기였다. 제주에서 가장 큰 신협인 제민신협도 예외는 아니었다. 그 혼란의 끝에서 진성용 전무는 금융이 단지 제도의 도구가 아니라 사람과 사회를 잇는 관계의 매개가 되어야 한다는 확신에 닿았다.

그의 금융은 숫자보다 이해를, 이익보다 연대를 이야기한다. 김장적금과 의류 공유옷장 캠페인처럼 조합원이 함께 참여하고 지역의 사회적경제(사회연대경제) 조직과 연대하는 금융의 실험은 이미 20년째 이어지고 있다. 진성용 전무가 말하는 '이해의 금융'은 결국 사회연대경제를 향한 제도권 금융의 새로운 역할, 그리고 신협이 가야 할 다음 단계를 보여준다.

진 전무가 사회연대경제를 처음 접한 건 10여 년 전, 제주사회적경제네트워크가 주관한 '사회적금융 포럼'이었다. 농협과 제주은행, 보증기금, 제주도 관계자, 사회적기업인들이 모였지만 분위기는 냉랭했다. 그는 "서로의 적대감만 드러나는 회의였다"고 회상한다.

사회연대경제 진영에서는 제도권 금융을 불신했고, 금융기관 직원들은 쉽게 입을 열지 못했다. 그는 "그들의 비판이 낯설지 않았다"고 말했다. IMF를 거치며 신협도 제도권으로부터 '건전성이 부족하다', '은행보다 낫지 않다'는 평가를 받았던 기억이 떠올랐기 때문이다.

그는 사회연대경제가 금융을 너무 적대적으로만 보지 않기를 바랐다. "공공 재정이나 지원사업에만 의존하는 구조라면, 지원금이 끊기는 순간 사업의 안정성은 무너진다. 그게 금융기관이 선뜻 대출을 내주기 어려운 이유다." 하지만 그는 이렇게 덧붙였다. "사회적기업의 데이터를 쌓고 평가모델을 만들면 금융기관도 그에 맞춰 대응할 수 있다"

그 만남은 제민신협이 제주사회적경제네트워크와 협약을 맺게 된 계기가 됐다. 서로를 도움의 대상으로 보기보다, 함께 이해하고 배우는 연대의 출발점이었다.

진 전무는 나눔과 금융의 결합을 제민신협의 핵심 정체성으로 꼽는다. 대표적인 사례가 '김장적금'이다.

"20년 전쯤 직원들끼리 송년회 대신 김장을 했다. 300포기 정도로 100세대를 도왔던 게 계기가 됐다" 그는 이 경험을 조합원과 나누고자 '적금 가입 계좌 수만큼 김장을 담그는 방식'을 제안했다. 참여가 늘면서 3천 포기로 확대됐고, 500세대가 도움을 받았다. 이후 보훈의 달에는 국가유공자를 돕는 '히어로즈 예금', 코로나 시기에는 의료진을 위한 기부로 이어졌다.

"우리가 금융기관이기 때문에 금융상품으로 나눔을 엮을 수 있다. 젊은 세대는 이제 내 돈이 얼마나 가치 있게 쓰이느냐에 관심이 많다. 그 욕구를 충족시키는 게 금융이 할 수 있는 가장 좋은 일이다"

그는 이 활동이 단순한 사회공헌이 아니라 조합원 참여를 촉진하는 사회적금융의 실험이라고 본다. 금융과 봉사를 나눠서 생각하지 말아야 한다며, 가치 있는 일을 금융 안으로 끌어들이는 게 신협의 역할이라는 생각을 밝혔다.

또한 제민신협은 사회연대경제 조직과의 연대를 통해 금융의 사회적 기능을 확장하고 있다. 그러나 진 전무는 "처음부터 도움을 주겠다고 접근한 건 아니었다"고 말한다. "서로 이해하는 게 먼저였다. 사회적기업은 금융기관에 대한 적대감이 있었고, 신협도 사회적기업을 위험한 조직으로 봤다. 하지만 신협 역시 제도권 밖에서 출발해 수많은 오해와 편견을 겪었다. 그 경험을 나누는 게 시작이었다"

그는 제민신협이 단순한 금융기관이 아니라 '배움과 상생의 플랫폼'이 되길 바란다.

"대출심사를 하다 보면 사회적기업이 재무제표상으로는 위험해 보이지만 현장을 아는 사람들의 이야기를 들으면 다르다. 그런 이야기를 귀담아듣는 금융이 되고 싶다. 우리 선배들이 아무것도 없는 사람에게도 대출해줬던 시절처럼."

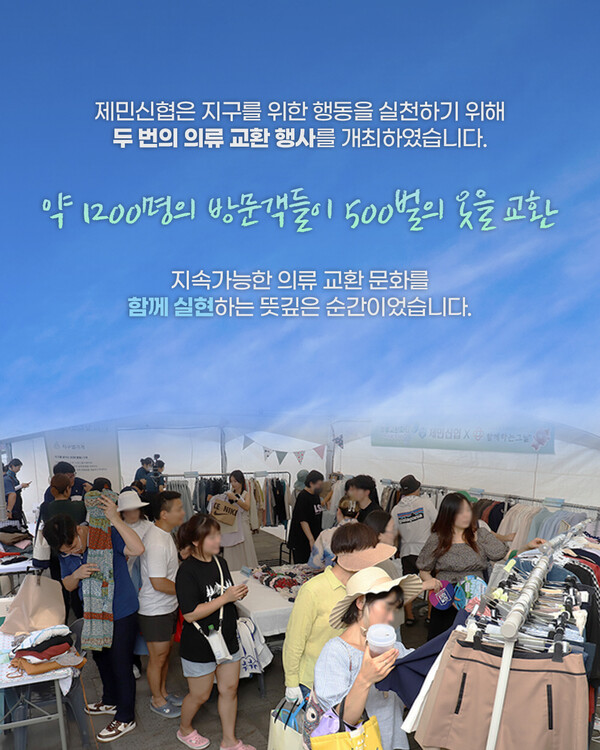

제민신협은 함께하는그날협동조합과 의류 순환을 주제로 한 옷 나눔·공유옷장 활동을 꾸준히 이어오고 있다. 2023년 산지천 일대에서 열린 'Wear, ever' 캠페인에서는 제민신협 임직원이 기부한 의류와 '지구별옷장'을 함께 운영하며 재활용·공유문화를 확산시켰고, 2025년에는 제주시새활용센터 '수리수리다수리' 행사로 이어졌다.

그는 이를 "금융이 사회연대경제의 전문성을 배우고, 사회연대경제는 금융의 조직력과 파급력을 활용하는 상호 관계"라고 설명했다. "우리는 금융 전문가지만 사회적 활동의 전문가는 아니다. 대신 규모와 인력이 있으니 사회연대경제와 연대하면 그들의 전문성을 배우고, 우리는 그들의 활동을 확장시키는 역할을 할 수 있다"고 전한다.

사회문제를 공공의 영역으로 확장시키는 일도 중요하다고 강조했다. "사회문제는 함께 다뤄야 바뀐다"며, 사회연대경제가 관과 협력해 조례를 만들고 제도로 옮기는 과정, 그 길에 신협이 함께할 수 있다고 설명했다.

또한 진 전무는 금융의 정체성을 지키는 것이 곧 생존의 문제라고 말한다. 은행과의 경쟁이 너무 치열하며, 그렇다면 신협은 어떤 문제의식으로 선택받을 것인가를 고민하고 있다. 그는 "과거엔 고리대금 추방이 목적이었다면, 이제는 소비의 가치를 따지는 시대"로, 그는 금융이 사회문제에 대한 인식을 가져야 한다고 강조했다.

가치를 발굴하지 못하면 신협도 생존이 위태롭다. 신협이 금융기관으로서 정체성을 지키되 사회연대경제와 함께 문제를 해결해나갈 때 대중의 신뢰를 얻을 수 있을 것이라는 생각도 전했다.

마지막으로 사회연대금융이 안정적으로 자리 잡기 위해 제도적 기반이 필요하다고 말한다. "사회적기업에 대출을 내줄 때 일반기업과 같은 규제를 적용하면 어렵다. 금융당국이 사회적기업을 평가할 모델을 만들고 건전성 심사 범위 안에서 여유를 둔다면 훨씬 많은 기업이 금융의 문턱을 넘을 수 있을 것"이라며, "정책이 바뀌면 기업이 문을 닫는 구조에서는 지속이 어렵다"며 "금융의 큰 틀 안에서 제도적으로 안정성을 확보해야 한다"고 덧붙였다.

"금융은 글로벌 경쟁 속에 있지만, 지역 속에서 의미를 찾아야 한다. 서로 이해하고 연대하는 금융, 그게 제민신협이 가는 길이다" 진성용 전무의 말처럼 금융과 사회연대경제는 이제 적대가 아니라 이해와 공진의 언어로 연결되고 있다. 그가 말한 가치의 확장은 단지 신협의 생존 전략이 아니라, 지역 금융이 사회연대경제를 품는 새로운 방식의 선언이기도 하다.