사회연대경제기본법 제정을 앞두고 사회연대경제(SSE)에 대한 지원을 둘러싼 논쟁이 반복된다. 특히 "재정 낭비 아니냐"는 비판이 자주 등장한다. 그러나 국내외 연구와 실제 데이터를 보면, 사회연대경제에 쓰는 예산은 시간이 지날수록 더 큰 절감 효과와 경제적 효익으로 돌아오는 '투자'에 가깝다. SSE 조직은 복지·고용·보건·주거·지역서비스 등에서 정부와 함께 공공서비스를 공동 생산하는 정책 파트너이며, 이들의 활동은 정부 지출을 줄이고 사회적 비용을 낮추는 구조적 효과를 가진다. 아래는 그 대표적 증거들이다.

첫째, 예방 중심 서비스로 미래 공공비용을 줄인다.

사회적경제 조직의 돌봄·의료·주거 서비스는 본질적으로 '예방적'이다. 예방은 치료보다 비용이 적게 든다는 것은 공공재정의 철칙이다.

* 지역 기반의 기초의료·예방돌봄은 건강보험 지출과 장기요양 지출 증가를 완화한다.

* 이탈리아 사회적협동조합은 정신질환자·장애인 서비스를 공공이 직접 제공하는 비용보다 더 낮은 비용으로 더 높은 품질의 서비스를 제공한 사례가 보고되었다(Restakis, 2023).

* 영국의 사회적경제 조직은 보건 서비스에서 £1 투자당 £2.83~£5.67의 SROI(사회적 투자수익률)을 기록해 NHS 의료비용과 지방정부 복지비용 절감에 기여했다(이은애, 2018).

* 주거 분야 조직은 일반 임대 대비 낮은 운영비 구조로 정부의 주거예산 부담을 줄인다(Deller et al., 2009).

예방을 강화한 결과가 결국 공공재정의 안정으로 이어진다는 점을 보여준다.

둘째, 취약계층 고용으로 복지비용을 줄이고 세수를 늘린다.

사회연대경제 조직은 취약계층 고용 비중이 가장 높은 경제 영역이다.

* 호주 White Box Enterprises의 17개 사회적기업 분석에 따르면, 성과기반 지불(PBO) 모델을 확대할 경우 5년간 약 20%, 약 2억2천만 달러의 정부 고용·복지 지출이 절감되는 것으로 나타났다(2024).

* 한국의 '사회성과 인센티브(SPC)' 사업은 715억 원 지원으로 5,000억 원 규모의 사회적 가치(사회·경제적 비용 절감 포함)를 창출했다(김영준, 2025).

* 한국 사회적기업의 60% 이상이 고령자·장애인·경력단절여성 등 취약계층을 고용한다. 취약계층이 일자리를 얻으면 생계급여·실업급여 등 이전지출은 감소하고, 소득세·사회보험료 납부를 통해 다시 재정에 기여한다.

고용은 단순 복지가 아니라 복지지출 감소 + 세수 증가라는 이중 효과를 창출하는 투자다.

셋째, 사회문제 해결 자체가 사법·보건·복지비용을 낮춘다

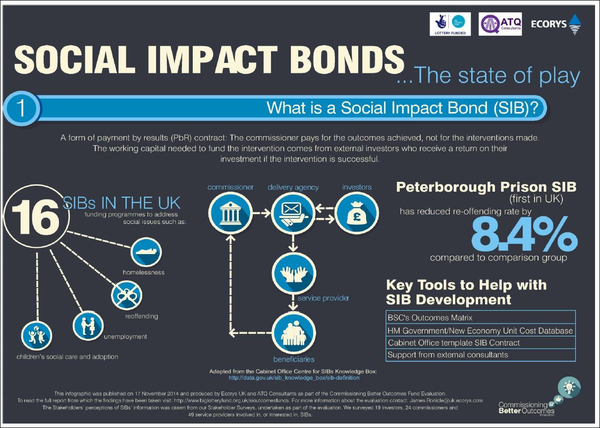

* 가장 유명한 사례는 영국 피터버러 감옥의 사회성과연계채권(SIB)이다. 민간이 재범 방지 프로그램에 투자하고, 비영리·사회적기업이 실행한 결과 3년간 재범률 9%p 감소했다. 정부는 절감된 사법 비용의 일부만 성과보상으로 지급해 예산 선투입 없이 비용을 절약했다(김영준, 2025).

* SSE 조직은 또한 지역 신뢰와 사회적 자본을 강화해 범죄율·갈등·환경비용 등을 낮추는 간접효과를 갖는다. UN은 "SSE는 환경적·사회적 비용을 영리기업보다 더 많이 내재화하여 정부의 재정 부담을 경감한다"고 명시한다(채민선, 2023).

넷째, 지역 기반 서비스 제공은 지방재정 절감으로 직결된다.

마을택시, 공동돌봄, 로컬푸드 매장, 문화공간 같은 생활 서비스는 지자체가 직접 운영할 때보다 비용이 훨씬 높다. 지역 기반 SSE 조직은 공공서비스의 '현장형 운영자'로서 지자체 재정을 가볍게 한다.

* 전국 약 1,800개의 마을기업 중 39%가 인구감소지역에 있으며, 5년 생존율 89.3%로 매우 높다.

* 매출은 4년간 2,057억에서 3,090억으로 늘었고, 종사자는 1만2천 명이다(김태경, 2025).

* 이들은 독거노인 도시락, 마을택시 등 복지성 서비스를 제공하며 지자체 예산을 절감하고, 지역소득을 증가시키며 인구유출을 완화한다.

지방소멸 대응의 최전선에서 SSE가 재정보완 역할을 수행하고 있는 셈이다.

다섯째, 지역경제를 살리는 강력한 승수효과를 갖는다.

SSE 조직은 지역에서 발생한 매출과 고용이 다시 지역에 소비·투자로 순환되도록 하여 지방재정의 안정성을 높인다.

대기업이 철수한 지역에서도 사회적경제 조직이 버티면서 지방세수 감소와 재정 악화를 완화한 사례들이 보고된다.

마지막으로, 공공조달은 '추가 지출'이 아니라 '예산 절감 장치'다.

같은 예산으로 더 많은 사회적 가치를 생산하는 SSE는 공공조달을 통해 효과가 극대화된다.

* OECD는 사회적경제 조직을 통한 조달이 "취약계층 고용 확대와 공공행정 비용 절감을 동시에 달성할 수 있다"고 평가한다.

* 영국은 2012년 '사회적가치법'을 제정해 공공조달에 사회적 가치를 반영하도록 의무화했다. 그 결과 지역경제 활성화와 수백억 파운드 규모의 추가 투자가 이루어졌으며, 현재도 조달을 통한 지역 형성 전략이 정부·지자체의 핵심 정책이 되고 있다(LGC, 2024).

결론적으로 공공구매 확대는 '세금 더 쓰기'가 아니라 '세금을 덜 쓰는 구조를 만드는 것'이다.

이상을 종합하면, "사회연대경제에 1원을 투자하면 3~5원의 절감 효과가 발생"한다. 이것이 국내외 연구와 실제 데이터가 수년간 보여준 결과다. 즉, SSE 예산은 단순 지원금이 아니라 정부 재정을 근본적으로 가볍게 만드는 공공투자이다.

따라서 향후 정부가 할 일은 명확하다.

1. 효과가 큰 분야·조직에 우선구매·공공조달을 전략적으로 확대하고,

2. 성과가 지속되도록 안정적인 기금을 조성하며,

3. 효과를 수치로 투명하게 보여주는 평가체계를 구축하는 것이다.

이 세 가지가 구현될 때, 사회연대경제는 더 이상 '예산을 잡아먹는 하마'라는 오해에 갇히지 않을 것이다. 오히려 정부 재정을 지키는 가장 조용하고 확실한 동반자라는 사실이 더욱 분명해질 것이다.

<참고문헌>

김영준. (2025). "맞춤형 해결사"… 최태원 회장 책에 생뚱맞은 '고양이 그림' 왜. 월간중앙(중앙일보), 2025.10.23.

김태경. (2025). 마을기업 5년 생존율 90%… 일자리 창출·지역소멸 해결사로: 행안부 '마을기업' 지역경제에 활력. 파이낸셜뉴스, 2025.4.27.

이은애. (2018). 한국 사회적경제 생태계 조성 현황 및 전망. 월간 복지동향, 참여연대, 2018(2월호).

채민선(2023), 복지시스템이 못한 일 사회적 기업이 해왔는데, 중기이코노미, 오피니언·기자수첩, 2023.9.9

Deller, S., Hoyt, A., Hueth, B., & Sundaram-Stukel, R. (2009). Research on the economic impact of cooperatives. University of Wisconsin Center for Cooperatives, 231(2209), 232-3.

LGC(2024). "Andrew O'Brien: Councils must make voices heard on procurement reform," Local Government Chronicle, 2024.8.21.

Restakis, J. (2023, February 6). Democratizing social care in Italy. Ownership Matters.

White Box Enterprises. (2024, September 12). New data shows social enterprise delivers better outcomes for long-term unemployed.