사회연대경제교육원(SSEE)이 주최하는 연중기획포럼 '월간불턱'의 세 번째 이야기가 29일 경실련 사옥 2층 강당에서 열렸다. 이번 포럼은 '임팩트 네트워크'를 주제로 협동조합, 지역조직, 사회혁신 스타트업 등 다양한 주체들이 각기 다른 방식으로 만들어낸 임팩트 네트워크 사례를 중심으로 지속가능한 협력이 어떻게 이루어질 수 있는지 살펴보고, 변화하는 환경 속에서 새롭게 나타나는 연대의 흐름을 들여다보는 자리였다.

첫 번째 발표는 송성호 에이치비엠(HBM) 사회적협동조합 조합원이 '몬드라곤의 DNA, 인터코퍼레이션의 컬처, 제도, 시스템 그리고 임팩트'를 주제로 스페인 바스크 지역의 협동조합 연합체인 몬드라곤의 구조와 성공 요인을 분석했다. 송 조합원은 「몬드라곤은 어떻게 두 마리 토끼를 잡았나」의 역자로도 활동 중이다.

송 조합원은 협동조합의 모범 사례로 손꼽히는 스페인 몬드라곤 협동조합의 구조를 설명하며, 그들의 기업가정신과 이를 떠받치는 '인터코퍼레이션(Intercooperation)'의 문화·제도·시스템에 대해 소개했다.

세계 협동조합 운동의 대표적인 성공사례로 꼽히는 스페인의 몬드라곤 협동조합(Mondragon Corporation, 이하 MCC)은 '함께 살고 함께 일하자'는 신념으로 시작됐다. 그 중심에는 1940년대 스페인 바스크 지방의 작은 도시 몬드라곤에서 활동하던 호세 마리아 아리스멘디아리에타(José María Arizmendiarrieta) 신부가 있었다.

내전 이후 폐허가 된 지역에서 청년 실업과 빈곤을 마주한 호세 마리아 신부는, 가난한 청년 5명에게 기술 교육을 제공하며 '협동'과 '교육'을 기반으로 한 지역 재건의 씨앗을 심었다. 그 씨앗은 1956년, 3명의 젊은이가 창업한 '울고(Ulgor)'라는 작은 히터 제조기업으로 이어졌다. 울고는 MCC의 첫 번째 협동조합이자, 몬드라곤 모델의 출발점이 된다.

이후 MCC는 단일 기업의 성공에 머물지 않고, '인터코퍼레이션(Intercooperation)', 즉 협동조합 간 상호협력 시스템을 통해 복합체(Cooperative Group)로 발전했다. 이는 단순한 기업 간 연대가 아니라, 교육·금융·사회서비스·기술연구·산업생산 등 전 영역에 걸친 긴밀한 협력 체계로, 위기 시 서로를 보호하고 기회를 나누는 시스템이다.

특히 MCC의 '인터쿱 시스템'은 조직 내 '사회적 기금 재분배', '공동 경영 교육', '일자리 이동' 등의 제도를 통해 협동조합 간의 자원을 유기적으로 순환시킨다. 이 시스템은 개별 협동조합의 이익을 넘어 전체 생태계의 안정과 지속 가능성을 보장하는 구조로 작동하고 있다.

현재 MCC는 90여 개의 독립적인 협동조합과 80여 개의 자회사, 8만 명 이상의 조합원을 보유한 유럽 최대 규모의 협동조합 그룹으로 성장했다. 연간 수십억 유로의 매출을 기록하며 제조, 금융, 교육, R&D, 소매유통 등 다양한 분야에서 활동 중이다.

MCC의 성공은 개인의 이익을 넘은 공동체적 책임과 실천의 힘을 증명한다. 몬드라곤의 DNA는 오늘날 기후위기, 경제 불평등, 고용 불안정 속에서 협동과 연대는 이상이 아니라 실천 가능한 시스템이며, 이들이 만들어내는 임팩트는 지속가능한 경제모델의 미래를 보여준다는 강력한 메시지를 전하고 있다.

송 조합원은 "현대사회에 팽배한 자본주의 문화(이익 중심 이기주의, 경쟁 정당화, 불평등을 당연시 하는 능력주의)를 과소평가도 말고 과대평가도 말아야 한다"라며 "연대의 정신과 문화를 배우고 그것을 나의 가치관과 세계관으로 삼을지 여부를 성찰하고 조합원간에 나누는 것이 우선"이라고 강조했다.

이어 박용수 광진주민연대 대표 겸 광진사회적경제네트워크 이사장은 '지역기반 임팩트 네트워크 광진주민연대: WHO & WHY & HOW & WHAT & FUTURE'를 주제로 사례 발표를 진행했다. 박 대표는 광진구에서 시민 주도로 시작된 주민연대의 미션(평등한 삶을 위해 모이고, 바꾸고, 나누는, 즐거운 공동체)과 비전, 핵심사업, 생태계 강화 프로젝트(▲돌봄분과 ▲교육분과 ▲주거복지분과 ▲유통분과 ▲먹거리분과 등 각 분과의 협력 구조) 등을 소개하며, "광진주민연대는 지역 기반의 연대 구조를 통해 스스로 문제를 해결하고, 지역사회의 임팩트를 확장해온 사례"라고 설명했다.

그는 "지역과의 긴밀한 연대가 지속가능한 임팩트의 시작"이라며, 시민과의 협력을 강조했다. 박 대표는 "인간의 공통된 욕구의 해결 방식은 단순히 개인의 거래나 이익만으로는 설명되지 않는다. 오히려 전이적 호혜성과 무상성이라는 공동체적 성격이 강한 가치 위에서 작동한다"라며 "공동체나 조직 내 다양한 유형의 협력자(이기적 협력자, 조건부 협력자, 무조건적 협력자)가 존재해야 무임 승차자가 없는 건강하고 지속가능한 협력이 가능하다"라고 말했다.

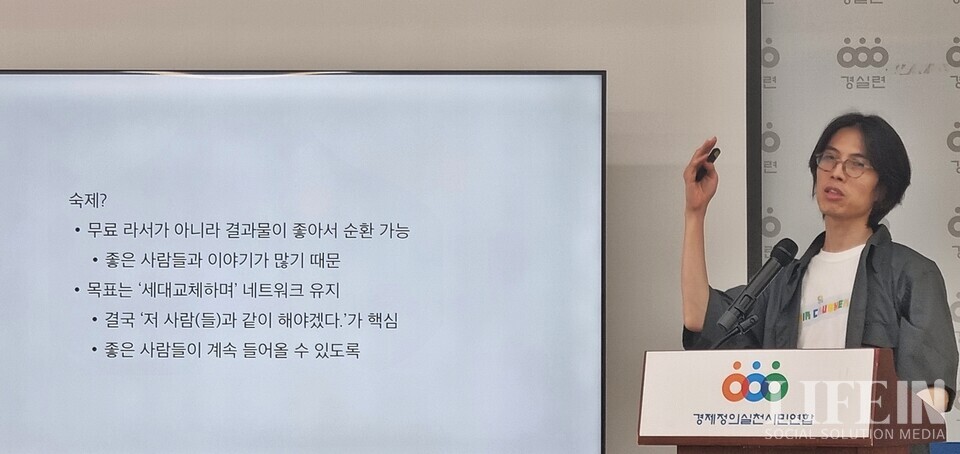

두 번째 사례 발표는 전일주 임팩트얼라이언스 기획운영팀장이 맡아 '소셜벤처·사회혁신 스타트업이 추구하는 임팩트 네트워크'를 주제로 임팩트얼라이언스에서 진행한 다양한 활동을 공유했다. 전 팀장은 사회문제 해결을 위해 활동하는 스타트업들이 어떻게 연대하고 협력하며 콜렉티브 임팩트(Collective Impact)를 만들어가는지, 네트워크 참여와 지속성을 얻기 위해 임팩트얼라이언스가 어떤 태도와 전략을 취했는지를 구체적으로 소개했다.

전 팀장은 "자기 이익을 포기하고 주변에 분배하며 신뢰를 확보하는 전략이 주효했다"라며 "성장을 위해서는 오랜 시간을 견딜 수 있는 인내자본이 필요하다"고 말했다. 또한 그는 "사회문제를 해결하기 위해서는 생태계 전체의 협력이 필요하다"고 강조하며 "네트워크 허브는 헌신하는 조직과 사람이 핵심이며, 단단하고 지속가능한 허브를 네트워크가 어떻게 만들어 가는지가 매우 중요하다"고 말했다. 이어 "임팩트얼라이언스의 목표는 세대교체를 이루면서도 네트워크를 유지하는 데 있다"고 덧붙였다.

한편, SSEE의 연중기획으로 운영되는 '월간불턱'은 매달 다양한 주제로 사회연대경제 현장의 다양한 시각을 공유하고, 시민들의 참여를 이끌어내며, 사회연대경제의 발전을 도모하는 것을 목표로 한다.