사회적가치연구원(CSES)과 트리플라잇(주)이 '2025 한국인이 바라본 사회문제' 보고서를 발간했다.

이 조사는 2020년부터 매년 시행되어 올해로 6년째를 맞는다. 전국 성인 남녀 1,000명을 대상으로 5월에 실시된 이번 조사는 95% 신뢰수준, ±3.1%포인트의 오차범위를 가진다. 객관적 통계 데이터를 기반으로 사회문제를 진단한 기존 연구와 달리, 국민들의 인식을 지속적으로 살펴보고 이를 토대로 기업의 역할을 제안해왔다는 점에서 연구자뿐 아니라 CSR·ESG를 고민하는 기업과 비영리재단 실무자에게도 의미가 크다.

잠시 위기에 빠졌던 한국 경제가 2025년 들어 빠르게 회복되고 있지만, 국민들의 마음은 여전히 얼어붙은 채 활력을 찾지 못하고 있다. 조사 결과에 따르면 국민들의 경제·사회·삶에 대한 부정적 심리가 그 어느 때보다 커져, 마음과 신뢰의 회복이 절실한 시점임을 보여준다.

2024년 2분기 –0.2%였던 GDP 성장률은 2025년 같은 기간 0.7%로 회복세를 보였으나, 국가 경제에 대한 평가는 2020년 5.13점(10점 만점)에서 2025년 3.88점으로 조사 이래 가장 낮았다. 개인 행복 수준 역시 2024년 6.54점으로 최고치를 기록했으나 2025년 6.34점으로 하락세로 돌아섰고, 사회문제가 삶에 미치는 부정적 영향력은 2020년 6.54점에서 2025년 6.97점으로 높아졌다. 국민들은 경제도, 삶도 불만족스럽고 사회문제가 이를 더욱 어렵게 만든다고 인식하고 있었다.

특히 자신의 경제 수준을 비관하고 외로움을 느끼는 사람일수록 사회에 대한 불만이 높고, 특정 사회문제에 편향된 인식을 보이는 등 부정적 심리가 크게 나타났다.

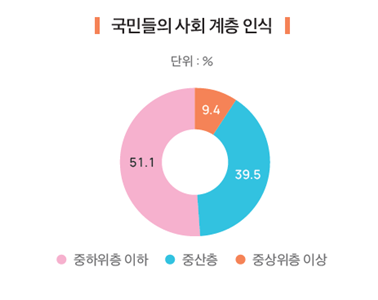

통계청에 따르면 2023년 기준 한국의 중산층 비율은 59.3%이지만, 이번 조사에서 자신을 중산층으로 인식한 비율은 39.5%에 그쳤다. 자신을 실제보다 낮은 계층으로 평가하는 경향이 강한 셈이다.

또한 주변에 의지할 사람이 한 명도 없다고 응답한 비율이 2024년 4.1%에서 2025년 9.8%로 두 배 이상 증가해, 국민 10명 중 1명은 의지할 대상이 없는 것으로 나타났다. 경제적 비관과 외로움이 동시에 커지고 있는 현상을 잘 보여준다.

경제 수준을 비관하고 외로움을 느끼는 사람일수록 사회에 대한 불만이 크며, 경제적 문제 외의 환경 문제 등에는 상대적으로 관심이 적었다. 자신을 하위층으로 인식하는 사람들은 사회문제가 삶에 미치는 부정적 영향력을 7.06점으로 평가한 반면, 중산층 이상은 6.48점으로 나타났다. 이들은 '소득 및 주거 불안', '고용 및 노동 불안정' 등 경제 문제를 가장 심각하게 인식했다. 반면 중산층 이상은 '환경오염과 기후변화', '자연재해'를 주요 우려 요인으로 꼽았다.

주변에 의지할 사람이 없는 경우에도 사회문제의 부정적 영향력을 크게 느끼는 경향이 있었으며(7.16점/10점 vs 6명 이상 6.79점), 특히 경제 문제를 심각하게 우려했다.

즉, 삶이 여유롭고 행복한 사람은 환경 문제를, 삶이 어렵고 외로운 사람은 경제 문제를 강조하는 경향이 뚜렷해 국민들의 경제적·심리적 상황에 따른 관점 차이가 사회 갈등의 불씨가 될 수 있음을 시사한다. 실제로 사회의 갈등 수준을 4점 만점에 3.3점으로 평가할 만큼 심각하게 인식했으며, 특히 정치적 이념 차이로 인한 갈등이 크다고 답한 비율은 95.9%에 달했다.

같은 현상을 다르게 인식하는 관점의 차이는 갈등을 심화시키고, 공동의 노력이 필요한 사회문제 해결을 더디게 만들어 국민의 삶을 악순환으로 몰아넣는다. 따라서 닫힌 마음을 열 수 있는 사회적 자본(Social capital)의 강화가 절실하다.

조사에 따르면 사회문제에 관심이 높은 국민조차도 '세금·투자·기부·봉사를 통해 사회문제를 해결하겠다'는 의지가 2020년 62.7%에서 2025년 53.5%로 9.2%포인트 하락했다. 또한 투표·불매운동·책임 있는 소비 등 실제 행동 경험도 34.54%에서 22.96%로 11.6%포인트 감소했다. 사회 개선을 위한 의지와 노력이 줄어들면 사회문제가 더 커지고 불만이 확산될 수 있어, 신뢰와 유대감, 공동체 정신을 키우는 사회적 자본의 회복이 중요하다는 결론이 나온다.

한편 기업은 최근 본연의 역할인 '경제 성장'과 더불어 '사회문제 해결'이라는 과중한 과제를 동시에 안고 있다.

두 마리 토끼를 모두 잡기 위해서는 기존의 방식으로는 한계가 있으며, 비즈니스는 새롭게, 사회문제 해결은 영리하게 접근해야 한다. 시장의 흐름뿐 아니라 사람의 마음을 읽는 전략이 필요한 이유다.

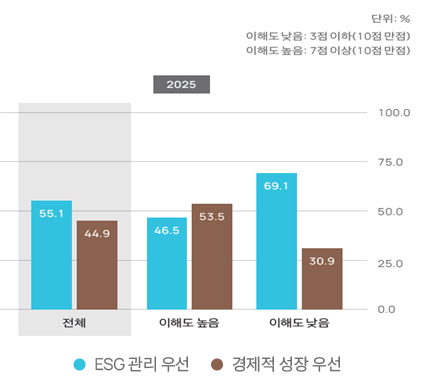

조사에 따르면 국민들 역시 기업이 '성장'과 'ESG 관리'를 동시에 해주기를 기대하고 있었다. '성장'과 'ESG 관리' 중 어느 쪽을 우선해야 하는지 묻는 질문에 55.1%가 'ESG 관리 우선'을, 44.9%가 '성장 우선'을 선택했다. 흥미롭게도 ESG 이해도가 높을수록 '성장 우선'을 선택하는 비율이 높았다(이해도 높음 53.5%, 낮음 30.9%). 이는 ESG와 기업 성장이 결코 분리된 것이 아님을 보여준다.

따라서 기업들은 '경제 성장'과 '사회문제 해결'이라는 이중 압력 속에서 돈도 벌고 사회문제도 해결하는 보다 영리한 지속가능성(Sustainability) 전략을 세워야 한다.

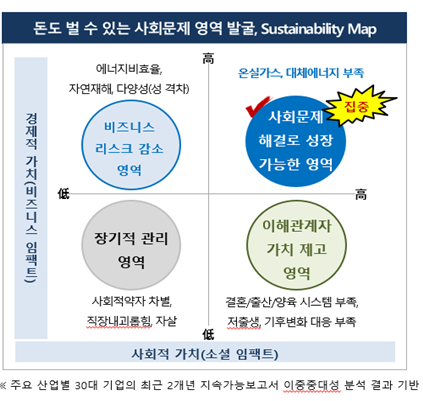

올해 보고서는 처음으로 기업의 성장과 직결되는 사회문제 영역을 알려주는 '지속가능성 맵(Sustainability Map)'을 제안했다.

이는 주요 산업별 30대 기업의 최근 2개년 지속가능보고서를 바탕으로 소셜 임팩트와 비즈니스 임팩트를 기준으로 네 가지 영역으로 구분했다. 소셜 임팩트가 사람의 마음을 얻는 것이라면, 비즈니스 임팩트는 시장의 흐름을 읽는 것이다.

첫 번째는 두 임팩트 모두 높은 영역으로, 사회문제 해결이 경제 성장으로 이어지는 분야다. 온실가스나 대체에너지 부족 문제가 대표적이며, 기업이 성장과 신뢰를 함께 얻기 위해 전략적으로 집중해야 할 부분이다.

두 번째는 소셜 임팩트는 낮지만 비즈니스 임팩트가 높은 영역이다. 에너지 비효율, 자연재해, 성 격차 등의 다양성 문제가 여기에 속하며, 이를 해결하면 비즈니스 리스크를 크게 줄일 수 있다.

세 번째는 소셜 임팩트는 높지만 비즈니스 임팩트는 낮은 영역이다. 결혼·출산·양육 시스템 부족, 저출생, 기후변화 대응 부족 등이 포함되며, 이해관계자들의 신뢰를 얻는 데 중요한 과제다.

마지막으로 사회적 약자 차별, 직장 내 괴롭힘, 자살 등 소셜·비즈니스 임팩트 모두 낮지만 언제든 이슈로 부상할 수 있는 문제들은 장기적인 관리가 필요하다.

기업이 모든 사회문제를 해결할 수는 없기에, 지속가능성 맵을 통해 우선순위를 전략적으로 설정하면 사람과 기업, 경제, 사회가 함께 성장할 수 있다는 점을 제시한다.

사회적가치연구원 나석권 대표이사는 "2025년 경제 지표는 회복되는 듯 보이지만, 사람들의 학습된 무기력은 여전하다. 이들의 부정적 심리를 긍정적으로 바꿔줄 사회적 자본 확대가 절실하며, 기업의 경쟁력 역시 숫자를 넘어 사람들의 마음을 읽는 힘에서 나온다"고 말했다.

트리플라잇(주) 정유진 공동대표는 "경기 침체에 대한 우려가 국민의 일상에 스며들면서 사회문제 해결 의지가 역대 최저치로 떨어졌다. 이 복합적 위기를 모두의 협력과 통합으로 극복해야 할 시점"이라고 밝혔다.

'2025 한국인이 바라본 사회문제' 보고서는 사회적가치연구원(CSES) 홈페이지와 사회적가치 플랫폼 SV Hub에서 확인할 수 있다.